Copyright © 北京智慧子月科技有限公司 京ICP备2023017440号-2

陈光裕(四川)

一件小事,引发了“她”对自己成长土壤的回忆。尤其是那位不平凡的老太太与那位爱读书的“另类”,让“她”的记忆犹新。——题记

她退休后,比上班还忙呢。因为老伴仍在岗位全力以赴,能留给家里的余热实在有限。加之最近又添加了个小孙孙,新晋爷爷奶奶倒是喜不自胜,可算上带孙子的保姆在内,一家九口的吃喝,几乎全靠她张罗。所以机关大院里的近邻,戏称她家在办伙食团,她就是伙食团长。出乎意料的是,除了见缝插针读书看报外,最近她还忙里偷闲,让孩子们教会了电脑操作,只要忙完了家务,她便上机打稿子。她想实现自己人生之秋的写作梦想,成就儿时的祈愿,并继续赋能于社会。

闷墩儿找上门

这天早饭后,她麻利地收拾好锅盆碗盏,脱下围腰,便蹬上自行车,风风火火地赶去菜市场采购。当自行车的前框后架都装满了蔬菜水果和肉食,然后她又马不停蹄地往回赶。因为全家人的午饭还等着她操持,何况有篇新稿还有待收尾呢。

当她刚骑到机关大门口,麻利地跳下自行车,正准备往家里赶时,熟识的门卫忙叫住她说:“有人找你,已经等了好一阵子呢。”还未来得及细问,只见一中年汉子走上前来亲热地叫道:“二嬢,你不认得我了嗦,我是道勇,就是三娘(她的大姐)家的侄儿,村子里的人喊的闷墩儿的嘛!”她还有点丈二和尚摸不着头脑,加之话还没说完的他,就抽抽泣泣地哭了起来。她只得边推着自行车,边安抚他:“不着急,不着急,回家后再慢慢细说。”她带着顺从的他朝家门口走去,半道上还碰见本机关的一把手的长公子迎面走来,并向她笑着点了点头,她也点头致了意。

进了家门,她架好自行车卸下东西,转身安顿好尾随的他坐在客厅里,并给他泡了一杯茶,只见他睁大眼睛正在东张西望。此时家中空无一人,离做午饭的时间尚早(这原本是她的阅读或写作时间),于是她便叫他把自己的事情说来听听。他放下茶杯,拖着哭腔说:“见村子里的好多年轻人都出去打工了,我妈把她辛辛苦苦养的几只鸡下的蛋全卖了,把大半年攒的几大百交给我,叫我也去城里打工挣钱。我便坐班车来到了成都北门五块石车站,并就近找到了一个职介所缴了费,请他们帮忙介绍工作......谁知好多天过去了,一点动静都没有,我身上的钱也快花光了......我看没什么指望了,就跑去要求他们退我钱......哪晓得他们根本不讲理,不但不退我钱,还动手打人......人家人多势众,我实在惹不起,就抱着头跑回家去了......我妈摸着我被打肿的脸和手,心痛得陪我哭了大半夜......”

“今天早晨刚吃过饭,我妈就对我说:‘你不能白眉白眼就把这几大百丢了,你还得去找他们算账......’妈还没说完呢,我就打断她的话说:‘不行,不行,我再也不敢去找他们了!他们歪得很,根本不讲理......’妈又抢着我的话说:‘瓜娃子,谁叫你直接去找他们了?你得去找二嬢帮忙,她上过大学,当过警察,又当过兵,肯定有办法收拾他们......’我又抢过话头说:‘还是不行,成都那么大,我到哪里去找二嬢?何况,她还不一定认识我......’妈又教我说:‘嘴长在你身上,你张嘴一问,不就是路吗?’然后她又悄悄告诉我你的姓名和单位,于是一把把我推出了门。我就只好硬着头皮又来到成都,边问边找起来了......我在这里人生地不熟,更举目无亲。请二嬢一定要给我帮一下忙,帮我把我妈的钱要回来。我们一个鸡蛋都舍不得吃,全部都拿去卖了,那是我妈大半年攒的钱,是她的命啊。要是钱要不回来......”

往事悠悠

她极力地安抚他,而他断断续续的哭诉,倒是渐渐打开了她记忆的闸门,让她回到了久远的过去。

她出生在川西一个古镇上,居所之旁,原来是民国时期的一所蒙学堂。她的大姐少女时代,曾在此上过识字班,因而成了他们那一代并不多见的会识字的女性。她小时候,趁大人不在,喜欢在家中乱翻,找自己喜欢玩的东西。小时候的她大姐,学过绣花,还被母亲缠过脚,只因太痛苦而最终被放弃了。一天,她惊喜地从一个柜子的抽屉中,翻出一本夹着绣花丝线的书本。那时,还未上学的她,便从头至尾一页页地翻着看。可翻着翻着,其中一幅插图,将她吓得丢开书本落荒而逃。上学后又翻到这本书,才知道那就是大姐曾经的识字课本。而那幅插图,只不过是在描述非洲黑人及其居所。而这个课本则成了她大姐会识字的见证。只遗憾,因她母亲的不断生育,而造成了家中老大家务的不堪繁忙而中断了学业。她大姐只识字而不会写算,且错失了新中国建国初期能当上乡村妇女干部的大好时机,并在花样年华经媒人介绍,嫁给了一个在本镇烧酒作坊的烤酒师傅,他就变成了她的姐夫。

他的家乡,则在离古镇四十里开外的龙门山脚下的一个小村上。因为从小就离不开大姐照料的她,自此之后几乎成了姐夫家的常客。她的童年,上学以后的寒暑假大部分时光,都是在那里度过的。其实,吸引她的还有另外一个重要原因,那就是姐夫的母亲。按习俗,她叫她亲嬢。这是一位村邻眼中很了不起的母亲,因为老太太一共养了八个孩子,刚好四男四女,而且个个没有一滴奶水。她竟用自制米浆、一个尖嘴布袋,将他们一个个喂养大,无一夭折,个个健壮无比,而且帮他们全都成了家(也许她的育儿经无形中传给了她大姐。因为婚后她的两个儿子,都是断奶后,就交给她大姐代养,直到几岁或十几岁,才接到她自己身边)。晚年,老太太选择与脾气温和的大姐、姐夫一起过。她去他们家后,因为亲爷(姐夫之父)已去世。她便与老太太同床而眠,为她暖脚,听她说笑话、讲故事、猜谜语。白天看她笑声朗朗地打草鞋,为自己挣零花钱。还时不时尾随她去赶集卖草鞋、走亲戚;收获季节,又学着她的样,去田间地头捡麦拾穗、捉蟋蟀;隆冬时节,烤着烘笼爆胡豆、豌豆。老太太也很喜欢她,有时干脆不叫她的名字,而直呼“幺女”。受宠若惊的她,自然也将老太太当成自己的第二个母亲,并从她身上学到了勤劳自信、乐观豁达和热爱生活的不少纯朴品质。

她至今还能回味起当年的无穷乐趣与温馨。但当她大学毕业返乡探亲再去大姐家时,却未见老太太的身影。一问才知,早已八九十高龄的她,没能熬过三年自然灾害的饥荒,她大哭了一场。她这才回忆起,难怪几年不见,中师最好的同学,招待她的早餐,竟然是糠馒头;而最疼她的父母,则以一锅老莲花白叶子稀饭为她饯行;唯有当时还在矿山上班、享受国家最高粮食定量标准的妹妹,将平时节约的口粮,煮了一大锅米凉粉让她一饱口福。而临别时,如母大姐则专为她做了几个红苕粉粑粑,让她带在路上吃。进藏途中,她啃着冰凉的粑粑,心里却是甜甜的,但也是酸酸的。因为她早就听说,那些年月,一些夫妻为了“保卫”自己的定量口粮,不惜分居或离婚,她还感到吃惊,而且根本不相信。经过这趟探亲,她完全相信了这些事实。而且回忆起大学期间,学校为保证每餐每个学生供应的两个大馒头的不易,但吃惯白米干饭的川籍同学还嫌难以下咽,她为此而感到自责。

她姐夫是弟兄中的老三,所以子侄们都叫他三爸,叫她大姐三娘。(寒暑假,尤其是父母去世后几乎“长住沙家浜”的她,则被叫做二嬢。)抗战时期,她姐夫与其二哥,一个扛根扁担,一个推辆鸡公车,应征加入了成千上万去成都修建凤凰山机场的民工队伍。那些岁月他们吃的苦,受的累,是可以想见的。当完成任务后,姐夫因与烧酒作坊老板有预约,便率先返乡。而他二哥因老婆生病去世欠了一屁股债,想继续留在外地打工挣钱。分手前,弟兄俩还专门去著名的皇城坝逛了一趟。几年后,他二哥仍推着那辆鸡公车返乡,但车上却坐着一个青年妇女与她怀中抱着的男孩子。回家后,据他二哥说,他们兄弟分手后,为了还债,他把自己卖了壮丁。但因部队开拔时,他病得不轻,为了减轻负担,所在部队只好扔下他,否则他也许与当年那三百五十万川军一样,去了抗日前线打鬼子。别无他法,他病愈后设法进了当地一家工厂打工,慢慢地便结识了现在的妻与她的孩子,终成一家人。

记得当年从部队返内休假探亲聊天时,姐夫曾讲过,其实他二哥带回的,是当地一个财主死后被赶出家门的小妾母子俩。她后来又为他生了一儿一女。从不知她娘家是干什么的,但却知她知书达理,眼睛高度近视,只能摸索着在家煮饭洗衣,喂猪养鸡,不会干农活、挣工分的她,还是遭到村人鄙视的地富反坏右另类。一辈子省吃俭用,是妇女中最能挣工分的大姐又在一旁抢着说:“我虽然早年间进过蒙学堂,识得一些字,但却不会写写算算。但是她却是村上唯一能写写算算之人,所以被指定为村上监督改造的会计,时不时还要被批斗。可她何罪之有?脚不出户的她几乎不与外人打交道,最大的爱好就是喜欢看书。只要有空闲,便央求孩子帮她四处找书看。不管是什么书,只要拿到就爱不释手,经常见她忙完家务后,近乎是眼睛贴着书看得津津有味......”

也许,她这是从书里去寻找另外一个平等自由的天地,去寻找慰藉,愉悦自己。哦,记起来了,有次休假探亲时,她不知从何处听到消息,由她大儿子牵着来到大哥姐家看望她。穿着整洁的她,见满屋子人便自觉地摸索到灶旁一个角落里坐了一会儿,吃了两颗糖后又礼貌地告退。当她抓了一把糖果塞进她手中时,她点着头千恩万谢地独自扶着院墙离开了。那是她第一次,也是唯一一次见着她的感受。

大姐还在说:“她带过来的前夫儿子,因为是个猪耳朵带头(即拖油瓶),加上少言寡语又有点呆头呆脑,村人都叫他闷墩儿,常是被人取笑的对象。后来,他的弟弟妹妹相继出生,长大后还都先后结婚另过,唯有这个找不到对象的闷墩儿,在他爸去世后与他妈相依为命......”

闷墩儿(哦,应该叫他道勇才对)的哭诉,又让她瞬间回到了当下。但她感到很为难,因为过往历史与而今眼目下的现实,在她脑瓜里打架。别说是现在退了休,即便在位时,她又算得了老几?也只不过就是一个闭着眼睛也能抓一大把的芝麻官吗?能办得了什么大事,何况是诸如此类的社会上那些三教九流之事?但是人家既然专程找上门来了,说什么也得帮帮人家呀,可是能拿什么来帮他呢?

泡菜情谊

他自然知道他很着急,而且赶了那么多路,说不定早就肚内空空了呢。于是叫他再坐一会儿,便转身下厨房为他煮了一大斗碗鸡蛋面,让他慢慢吃。望着大口大口吃得特别津津有味的他,她的脑筋也飞速地转动了起来。她焦急地想,能有什么办法、能找到什么熟人帮他解决这个问题呢?左思右想,她挖空心思,想了又想,突然眼前一亮——刚才不是在院子里碰见了机关一把手的长公子吗?听说他不就在火车北站派出所当头头吗?而且说不定现在还在家呢,赶快!她命令自己赶快去找找他,说不定还真能解决问题呢!于是乎喜滋滋的她叫那道勇慢慢吃,说她要出门去办个事马上就回来。

她丢下道勇在家心急火燎地出了门,找到那栋楼,急冲冲地爬到四楼,又找到一把手的家,喘着粗气忐忑地敲开门。还好,她悬着的一颗心放下来了,因为她瞥见她要找的长公子正与他妈坐在客厅聊天呢。于是她笑容可掬地开门见山把事情的来龙去脉,简要地说给他们母子听,请他们务必要帮一下这个忙。而且有长公子他妈在,她似乎底气更足。因为这位当妈的最喜欢吃泡菜,尤其是她的泡菜。举手之劳不足为奇,但她如法“泡”制教了多少回,可她就是学不会,甚至把给她配制好的泡菜盐水也给搞臭了。无法,隔三差五想吃泡菜时,就只得叫小保姆带上小礼物,或她亲自上门去讨要。久而久之,便结下了这浓厚的泡菜情谊。此时此刻,也许真地是那一碟碟泡菜起了大作用。见她火烧眉毛的样子,话音刚落,长公子他妈首先发话说:“人家乡下农民进城来打工,太不容易了,何况是程嬢嬢的亲戚呢!我们经常吃程嬢嬢的泡菜,你难道忘了么?这个忙肯定得帮!”说罢将目光对着她儿子:“你说咋办?”于是长公子皱着眉头想了想,面对她说:“今天我在外边办事,顺便来看看我妈,一时半天怕回不了所里......”听到这句话后,以为人家在给她打官腔,她的心里咯噔了一下:“完了,完了,没戏了!”也许,既然是母亲大人发话了,他还能说什么?于是听他又继续说道:“阿姨,这样吧,就让你亲戚去找这个人!”他边说边从衣兜里掏出一个小本子来,从上撕下一张纸,在上写了一个人名和他的电话号码,然后交给了她。

大喜过望,心里踏实了许多的她,一再道谢后,就马不停蹄地飞奔回家,喜滋滋地将这张金贵的纸条交给了道勇。嘱咐他为避免节外生枝,赶快去那个派出所找这个人办理,并随手从衣兜里摸出一叠钱来塞进他手里,又再次叮咛他别把纸条和钱搞丢了!送走了满心欢喜的这个中年汉子后,她如释重负,又赶快忙着给家人做午饭。一直忙着家务与写作的她,久而久之,早就把这事丢到九霄云外去了。

心中释然了然

直到2008年“5·12”汶川特大地震发生后,正在阿坝州府马尔康出差的她大儿媳,顺势请缨冒险去了汶川灾区现场,成了当时第一批冲进那里作抢险报道的新闻媒体中的第一个女记者。而她的小儿子,则是奉命带队赶去重灾区之一的青川县,进行通讯应急抢险的突击队长。九死一生的他们艰难地完成任务回家后,整日提心吊胆、以泪洗面的她这才把心放了下来。但是,她还一直惦记着她大姐一家的安危。可电话不通,又还在实施交通管制,她心有余力不足,无计可施。直到有一天解除了交管禁令,留老伴带着孙子看家,随便从家中薅了一些米面油与钱带上,她便与抢险归来的小儿子一道,前去看望她大姐(姐夫前几年已病逝)。

一路上,车稀人渺,只见公路破损,墙倒屋损比比皆是。尤其是她大姐家周围,原来院子连院子的几十户人家,早已成了一堆堆废墟瓦砾,惨不忍睹。她的眼泪不断线地流,一直揪着的心更加提到嗓子眼上来了:还不知大姐会咋样呢?当他们寻寻觅觅,一眼瞅见了正在一片小树林里搭建的抗震棚中忙碌的大姐身影时,她悬着的心这才放了下来。她跑上前,一把紧紧抱着大姐不放。一辈子乐观、淡定的大姐则拍着她的肩安抚道:“没什么,没什么,这不好好的吗!不过,那天要不是家里养的这条小白狗,又扯又拽正在午休的我们母子,说不定我们两个都被震倒的房梁、砖头当场砸成了肉泥!”唏嘘不已的她却突然想起道勇母子来。思维还挺敏捷的大姐听后一拍大腿说:“嗨,你问的闷墩儿两娘母,好着呢!”然后她又无限感慨地:“你说这闷墩儿,当年幸亏是找到了你想法子要回了那笔钱,不然一辈子省吃俭用的他妈,肯定当场就会被气死。不过,当时大家都很奇怪,又笨又傻的闷墩儿咋会找到了你的机关,而且找到了你?这一直是个谜。只不过,后来他再也不敢进城打工,只老老实实待在家干农活。而且后来有人给他介绍了个外村的二婚嫂,他便当上门女婿去了......”哦,是这样,她心中似乎释然了。

因为小儿子还有抢险任务在身,见大姐母子安然无恙,将准备好的钱物交给他们后,又匆匆踏上了返城之路。

又是一年新春之节,按惯例,她与全家人踏上返乡之路,去看望大姐等亲友。只见被修复一新的公路两侧,或远或近,农村新居比比皆是。已经步入高龄的大姐一家,早就住进了村上首先为低保困难户专修的独户新房中,水电气一应俱全,十分舒心惬意。而其他乡亲们,也相继由地震板房,陆续搬进了崭新的统规统建的安置楼房之中,道勇母子也不例外。

另一年的春节团聚闲聊中,大姐告诉她,她的二嫂即道勇之母,不久前无疾而终。她的儿女们按照当地习俗,为一辈子忍气吞声的她,办了一场风风光光的丧事,而乡亲们也冰释前嫌,如约前往吊祭......

也许都是那种如饥似渴的爱读书之人,虽然之间并无交集,更无推心置腹的交流,但惺惺相惜的心灵总是相通的,何况她还那么高看抬举她呢?而她则为她的不再忍辱的心灵,从此能磊落做人或做神而感欣慰。

再后来,已经活到八十八岁高龄的她大姐,也是无病无痛,还在边看电视边抹着玉米籽的她,只一顿饭的功夫,便安详地闭上了双眼。虽然还有些遗憾和手足之情的不舍,但她心中是了然的。她更不会忘记一辈子勤劳俭朴的大姐,在她人生最需要帮助的时候,毫不犹豫地向她伸出了援手。

时异事殊,而今的她,也活到耄耋之年的晚境。虽早已无欲无求,但不想苟活的她,只想摆脱浮华与喧嚣,与老伴共情,在尽情享受天伦之乐的同时,与小恙共处、与遗忘和解,把读与写当作不断修心的一种生活方式、晚年舒心日子的一个重要内容。何况,一个人的成长是一辈子的事,哪有什么止境呢!

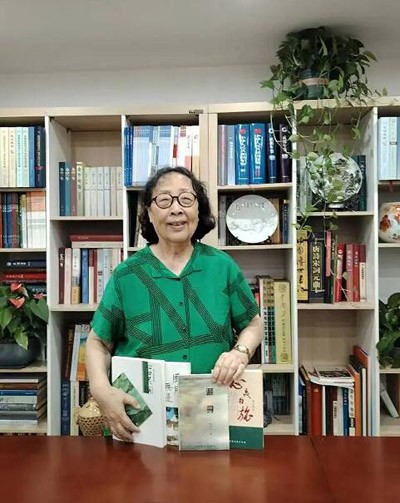

[作者简介:陈光裕,大学毕业后,在西藏公安战线与边防部队工作了二十余年,之后转业至四川省民宗委从事民族语文与古籍工作十多年。退休后方提笔写作,先后加入了成都市金牛区作协(任理事)、四川省散文学会(任理事、文友部副部长)、四川省作协和中国散文学会。相继出版了散文集《追寻》心灵之旅》《风月无边》与《心田花开》等,其中有不少获奖作品。此外,荣获了"光荣在党五十年"纪念章。]

欢迎访问北京智慧子月科技有限公司

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS